说真的,我这次要装Linux了

我不喜欢Windows的发展方向。在Linux上玩游戏从未如此便捷。是时候试试了。

这次我真的要行动了。我要在我的游戏电脑上装Linux。现在就预言:2026年将是Linux桌面元年。至少在我这台电脑上。

Linux作为成熟的桌面系统早已存在多年。但如今在Linux上 玩游戏 也变得可行了。Valve为让Windows游戏在基于Linux的Steam Deck上流畅运行所做的努力,让所有平台都受益。搭载Windows系统的游戏掌机在基于Fedora的Bazzite系统上运行更流畅、帧率更高,而非Windows系统。在了解即将推出的Steam主机和Antonio在Framework台式机上运行Bazzite的体验后,我决定尝试一下。

需要说明的是,我的桌面系统在Windows 11上运行良好。但新功能与糟糕设计之间的比例实在太低。我不想和电脑对话。我不想用OneDrive。更别提Recall功能了。我受够了Windows强迫我用Edge浏览器,Edge又逼我用Bing搜索,所有东西都在怂恿我用Copilot。我付费订阅Office 365就是为了编辑Excel文件。结果Office 365变成了Copilot 365,当我试图用它打开Word文档时——它居然不会操作。

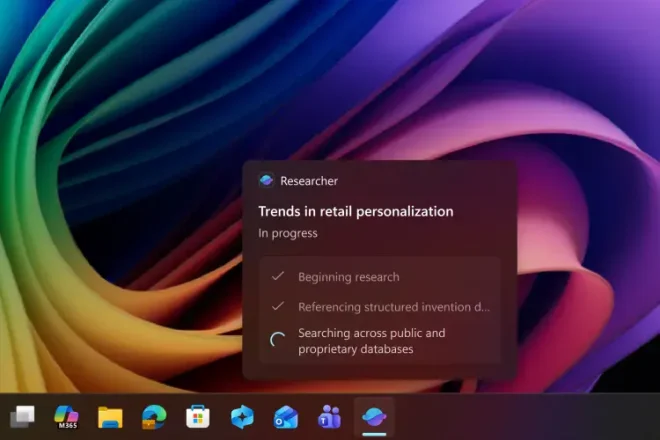

与此同时,微软正终止对Windows 10的支持,包括安全更新,迫使用户购买新硬件或继续承担安全风险。它正在禁用那些允许用户通过本地账户安装Windows 11或在旧硬件上运行的变通方案。它正将Xbox变成个人电脑,将个人电脑变成其他业务的促销工具。就在本周,该公司宣布将在任务栏嵌入AI助手,将Windows打造成“AI的画布”。我认为Windows在一年内不会成为更好的操作系统,现在似乎是重新尝试Linux的好时机。

我向来不是半途换马的人,但眼下这水确实烧得滚烫。

这并非意味着我深谙其中门道。工作十年间我用Mac,二十多年前曾浅尝Ubuntu,但自Windows 3.1时代起我就成了Windows用户。最初因家里用它,后来因游戏平台在此,最终沦为惯性使然(当然游戏平台仍在)。上大学时我带了台式机而非笔记本(这样就能玩游戏),此后十八年间我一直在组装自己的电脑。我的新闻生涯始于《Maximum PC》杂志,负责测试游戏电脑配件。

因工作需要,我努力熟悉所有主流操作系统。除工作用的MacBook外,我还拥有Chromebook、ThinkPad以及一堆拒绝淘汰的老旧硬件。无论Windows、macOS还是ChromeOS,我都能游刃有余地工作。

然而过去十年间,我的Linux使用经历却充斥着一系列可有可无的任务:

- 在树莓派上尝试部署Homebridge。勉强运行却受限于家庭网络配置,最终被Home Assistant取代。

- 配置Beepy——这种山寨版Linux掌机配有微型单色屏和黑莓键盘。耗时超出预期,但最终成功运行。此番经历让我领悟到:在微型单色屏上用黑莓键盘操作命令行界面,堪称我的个人地狱。

- 在Chromebook上运行Linux虚拟机,以便使用我偏爱的笔记应用Obsidian——该软件不提供网页界面。这次体验相当愉快,我没有任何抱怨。

- [ 深吸一口气 ] 为构建键盘固件,我通过Windows子系统为Linux搭建了三台不同的虚拟机:一台用于QMK,一台用于ZMK,第三台应该是因为第一台QMK虚拟机突然无法工作了。这些虚拟机都运行在我旧台式机上,而这台机器的整个Linux子系统不知怎么彻底报废了。

除Chromebook项目外,其余所有项目耗时均超预期,蚕食了我本就稀缺的自由时间。这段时间本该用于游戏、阅读、发呆,以及半途而废的整理计划——可见其对我何等珍贵。

想到要用这宝贵时间让电脑恢复到基础功能水平——也就是安装Linux前的可用状态——虽然颇具诱惑力,但这也正是我至今未行动的原因。

现在正是尝试在Linux上游戏的好时机。安东尼奥和肖恩正沉迷于Bazzite——这款模仿SteamOS的Linux发行版; 我的朋友兼前同事威尔·史密斯正与人联合主持《PCWorld》播客《双系统日记》,节目主题正是围绕此展开。

还有什么设备比我的个人台式机更适合尝试呢?它搭载了AMD锐龙7 9800X3D处理器和Nvidia GeForce RTX 4070 Super显卡?这台机器刚重装完系统,Windows才用了六个月左右。运行状态和Windows系统本身差不多。

所以说真的,我有什么理由不直接重装系统呢?

听了两集半的《双系统日记》播客,又和Will简单聊过,我决定安装CachyOS——这是基于Arch的发行版,专为现代硬件游戏优化,支持尖端CPU和GPU,据说安装还很简单。

我并不指望过程会一帆风顺。我其实并不真正了解自己在做什么,而且Linux在PC游戏领域仍占极小份额。根据最新Steam硬件与软件调查——这是目前反映PC游戏硬件整体情况的最佳参考数据——显示仅有略超3%的Steam用户使用Linux系统。其中27%使用SteamOS(即搭载Steam Deck),10%使用Arch系统,6%使用CachyOS,4%使用Bazzite系统,其余用户分散在众多发行版中。

因此若安装过程中出现问题,我将不得不频繁辗转论坛和Discord寻求解决方案。不过我已巧妙安排好风险控制:当我的台式机不可避免地出问题时(以及需要运行Adobe创意套件等程序时),还有其他设备可用;即便最终耗费大量自由时间学习Linux而非游戏,也算不上最糟的结果。

或许一切顺利,几周后我就能作为革命先驱归来汇报战果;或许惨不忍睹,最终只能狼狈爬回原点。唯有亲身尝试方能知晓。

最近收到了我的Framework台式机。虽然没打算用它玩游戏,但觉得至少该试试。目前体验如下:

特别感谢Valve让整个过程如此顺畅。从零操作系统到《赛博朋克》运行,全程无需打开终端或调整配置。

后来突然想玩《杀出重围:人类分裂》。这次游戏无法运行,Steam也没提供明确日志。我摸索出查看日志的方法,然后做了当下最时髦的事——把日志给AI看。讽刺的是,MD的问题在于它有Linux版本,而Steam默认试图运行该版本。Linux版本(毫不意外地)存在各种库版本冲突问题。解决方法很简单:让Steam运行Windows版本即可,效果完美。

> 后来我突然想玩《杀出重围:人类分裂》。这次游戏无法运行,而Steam也吝于提供日志。我摸索出查看日志的方法,然后做了当下最时髦的事——把日志给人工智能看。讽刺的是,《人类分裂》的问题恰恰在于它有Linux版本,而Steam默认尝试运行该版本。Linux版本(完全不出所料)遭遇了各种库版本冲突问题。解决方法很简单:让Steam改用Windows版本运行,效果极佳。

我曾听人戏称:Linux中最稳定的API莫过于Win32。通过Wine运行程序时,正是Wine在幕后完成管道工作——将Windows应用传递至对应库文件。

我也在思考这种方案的长期可持续性。微软可能采取敌对措施,或以Valve/Proton既不需要也不想要的方式开发API,迫使他们投入开发资源维持兼容性。

微软确实能这么做,但仅限于新API(或破坏向后兼容性)。Wine只需在新特性被实际采用时跟进——而这通常需要该特性具备实用价值。

况且若真发生这种情况,开发者还得学习大量新敌对特性。既然Linux正蓬勃发展,何不直接将其视为头等平台?

或者微软通过与开发者达成协议迫使他们使用新API。我至今没忘他们曾终止《虚幻竞技场3》的Linux版本。千万别忘了他们本质上就是混蛋。

我渴望看到这样的世界:游戏开发者只针对Win32子集编程,确保其在Linux和Windows上完美运行。届时微软尽管放肆敌视,但若因此放弃(在我幻想中)10%的Linux玩家群体,谁还会用他们的系统?

Unity和虚幻引擎在游戏引擎领域的统治地位基本实现了这种局面。它们占据Steam平台80%的新作和60%的销量[1],因此WINE/Valve只需专注于支持它们。我遇到的多数兼容性问题都来自自研引擎的游戏。

[1] PDF报告:https://app.sensortower.com/vgi/assets/reports/The_Big_Game_…

Godot引擎亦是如此。我正在开发桌面应用,其开箱即支持跨平台运行。无需重新编译或编写平台专属代码,甚至无需调用Win32 API。

我认为这种趋势已在小范围内显现。获得商店里的“Steam Deck认证”徽章具有实际价值,因此开发者会适度调整游戏以获取认证,只要改动幅度不大。

随着Steam Deck和SteamMachine(及克隆机/自组设备)的普及,我预见这个数字很快会增长。即便小众的VR头显也运行Linux系统。

Valve在此领域的支持令人惊叹,我几乎要原谅他们迟迟不发布《半条命3》了。几乎。

> 微软可能采取敌对手段,或以Valve/Proton既不需要也不想要的方式开发API,迫使他们耗费开发时间追赶。

若他们在游戏市场这么做,根本无需破坏现有API。只需推出Windows原生反作弊防盗版功能即可。

> 他们完全可以推出Windows原生反作弊防盗版功能。

除非是竞技类游戏,且该系统能显著超越现有反作弊方案,否则我看不出游戏开发商为何要采用。这只会进一步削弱本就日益增长的非Windows玩家群体,仅仅是为了讨好微软?

此外,为了规避Windows原生版本,这难道不是极其过分且存在安全风险吗?要真正有效,他们必须深入到0环级别——仅仅是为了针对那些在Windows之外玩游戏的人?

听我说:

容器技术。甚至直接采用完整虚拟机方案。

据我所知,实现这些方案所需的技术要素已然完备——GPU虚拟化、动态内存共享机制等等。

这方案确实有些疯狂且浪费资源,但它能提供近乎永恒的可预测二进制环境,并在实际硬件与运行环境之间建立清晰定义的“接口”层。甚至能应对诸如Aurora 4X这类需要特定小数点分隔符的特殊需求。

我们还能与内核反作弊安全启动阵营达成某种折中方案——在启动时运行精简版(因而易于独立审计)的虚拟机宿主。虽然我依然不太喜欢这种方案,但总比在“主”内核里植入真正的rootkit强。这仍需合成器提供某种“未篡改确认”,但理论上完全可行——尤其当相关企业愿意买单时(笑)。更重要的是,虚拟机能降低反作弊漏洞扩散至核心操作系统的风险(如《黑暗之魂》漏洞事件)。

某种程度上类似Flatpak,但更进一步。

普通消费者无法获得“真正的”GPU虚拟化技术,因为AMD和NVIDIA都将其限制在服务器级GPU上。这与英特尔数十年来垄断ECC内存的策略如出一辙。

即便在容器中运行游戏,若想让Vulkan/OpenGL正常工作,仍需暴露DRM字符/块设备。

https://en.wikipedia.org/wiki/GPU_virtualization#mediated

不妨看看Steam Linux运行时。你现在就能开发原生运行于Linux容器中的游戏。

在虚拟机中运行反作弊系统完全违背初衷。这恰恰是作弊者所乐见的——他们能从宿主机操控虚拟机而不被反作弊系统察觉。

有时API稳定性问题令人不禁思索:若FreeBSD在90年代首场自由操作系统之战中胜出,局面是否会更好?但我认为存在被忽视的折中方案:Linux开发者或许能实现稳定的API层,作为FreeBSD应用的兼容层。

>我也怀疑这种方案能否长期维系。微软可能采取敌对手段,或以Valve/Proton既不需要也不想要的方式发展API,迫使他们耗费开发资源追赶。

只要微软继续运营Xbox部门并志在成为全球最大发行商,这种情况就不会发生。

没错,我对原生Linux版本的体验也是如此。多数版本是在Proton等工具成熟之前开发的,且未必持续维护,而通过Proton运行Windows版本通常都能正常工作。

遗憾的是,原生支持Linux似乎是个快速变化的目标,尤其当GPU等硬件持续迭代时。微软和驱动程序开发者在Windows端做了大量兼容性优化工作(加上微软对软件向后兼容性的高度重视),而如今Proton让这类工作有了统一的实现平台。

虽然不如真正的原生Linux版本优雅,但稳定性可能更高得多。

有时你会看到开发者在/r/linux_gaming发帖,而社区普遍的共识往往是“确保Proton能用就行”——这相当耐人寻味。

作为资深玩家,目睹原生兼容性(或者更准确地说,原生市场份额)连相对狂热的群体都放弃了,确实令人怅然若失。但:

– 作为Linux玩家,我完全理解——Proton版本直接就能用,而Linux版本可能在某些机器上某个时间点才勉强运行。

– 作为开发者,我完全理解——瞄准Windows用户是必然选择,毕竟他们占97%的安装量;瞄准Proton则是为了覆盖剩余市场,而且几乎无需额外成本。专注打造优秀游戏才是正事,谁还想折腾glibc问题。

我最担忧的是当盖布退休后,Valve转向长期压榨策略时会发生什么。我不认为Proton契合这种世界观,但也不清楚未来Proton需要投入多少精力——相较于初期的艰苦攀登和成功验证阶段。或许DX13终将到来,但我可能就此告别新作,只管玩《工厂物语》直到生命终结(顺带一提,该作确实有出色的原生版本,但Wube实属特例)。

1. 我认为兼容性适配的效果已达到原生适配的99%。

2. 你忽略了软件生态的演变趋势。Steam OS和Linux正逐步提升其在PC游戏市场的份额。macOS的成功已证明:无需占据绝对市场份额,也能推动广泛(但非绝对)的兼容性。

3. 我不认同对Linux游戏抱持纯粹主义态度的价值。电子游戏的本质在于娱乐。比起游戏是否直接调用开源库,我更在意的是我的{专业软件}是否直接调用开源库。

关于第3点,我的观点可能不同,因为我的{专业软件}通常是工作工具,若其停止运行属于B2B层面的企业风险,正如俗语所说“这就是生意”。

游戏对我而言更具意义——它是故事与体验的载体。确保游戏持续运行并保持开放公平至关重要,正如我能持续阅读心仪的书籍、聆听喜爱的音乐、观看关注的电影一样重要。

> 遗憾的是,原生支持Linux似乎成了快速移动的目标

借助Steam Linux运行时的容器化方案,这个问题将迎刃而解。游戏只需针对特定版本开发,Steam就能永久运行这些作品。

我期待Vulkan也能为Linux原生构建贡献力量,但必须承认自己才刚踏入这个领域。

当我在Linux平台(无论Steam或其他渠道)遇到游戏运行问题时,发现查阅protondb.com查看他人成功方案颇有帮助。该网站支持按操作系统或关键词等条件筛选。

https://www.protondb.com/app/337000 这是《杀出重围:人类分裂》的解决方案页面

《消逝的光芒》也是同样情况。他们提供了一个被忽视的Linux版本,我下载了16GiB后才意识到应该切换到Windows版本重新开始。

有位智者曾说:“Linux上最稳定的ABI是win23”。听起来像玩笑,但确实如此。

我用Fedora 43系统,所有游戏(只需在设置里勾选单选框)都通过“兼容模式”(Wine/Proton)运行。效果超棒!

>所以如果安装出问题,我得在论坛和Discord里到处找解决方案

这并非 不准确 ,但每次我需要处理微软或Adobe的问题时,无论是专业支持还是社区支持都糟糕透顶。两个社区论坛似乎都过度鼓励互动,导致每个回复都深陷3层以上的超链接,指向他人模糊相关的帖子。

也许Linux论坛自发聚集了独立解决问题的人群…

微软和Adobe这类大公司的社区论坛/支持服务往往完全没用。多数讨论流程如出一辙:

* 提问者提供合理细节

* 某位“社区助手”(金级)回复:“您看过帮助文档了吗?”

* 另一位“工作人员”徽章用户:“这不属于我们部门”

[主题关闭]

或者

* 帮手:这是个好建议,我会标记给团队添加支持(5年前)

说句公道话,发这类帖子的人多半是隐隐恼火——这个改动毫无进展,他们清单上其他请求也搁置了五年,眼睁睁看着开发团队耗费三个周期搞些半吊子AI垃圾功能。

至少这里不是高通支持论坛。

“关于此功能请咨询销售部门。[主题已关闭]”

我对甲骨文的坦率表示敬意——他们直接在论坛声明“此漏洞无法在最低价版本中修复,如需解决请购买升级包X”。

这完全无可指摘。所有企业级开源公司都这么运作。付费支持者和项目资助者当然有权提出需求。其他人要么提交PR,要么满足于免费软件。依我看这交易相当划算。

诚然,甲骨文收取高昂费用仅为使用软件,但我仍认为对高付费客户限制特定请求类型并无不妥。支付基础费用即可使用软件、获取更新并联系技术支持;支付溢价则能获得优先级漏洞修复和功能开发。

软件销售条款里那句“不保证适用特定用途”纯属胡扯。卖个带功能的软件,却要求客户另购其他软件才能实现完整功能,这本身就有问题。

话虽如此,他们处理这方面确实比多数大公司做得更好。

哈,这让我笑出了声。我遇到过无数次完全相同的情况,而且不仅限于微软和Adobe。

确实如此,我之所以拿微软和Adobe说事,是因为文章结尾处作者承认自己备有Windows备用机,以便在Linux出现“不可避免”的问题时运行Adobe Creative Cloud。

对我而言,这类问题基本可避免;我当前Linux系统的最长连续运行时间已接近五年。

许多开源论坛和软件都如此。它们提供的帮助并非教你如何使用系统,而是让你获取那些你根本不关心的深奥知识。

但我重申旧见:某些Linux发行版该与硬件厂商合作,推出经过充分优化的优质电脑产品线——就像System 76那样,但要做得更出色。

或者直接问:“你试过重启吗?”

微软之道(tm)

说得太对了。

笑死,说得太真实。

最糟糕的在线支持论坛属于那些“营利性”公司。

有次我试图让mongosh(或类似工具,他们似乎有多个命令行界面)修改打印行为,结果涌进一堆用户,给出文档里能轻易查到的错误答案,还哀求我标记为已解决并把他们列为回答者。那些回复总是用一种居高临下的语气,仿佛我是需要他们磕头奉承的孩童君王。

这种支持论坛的游戏化机制,鼓励的是答题行为而非提供正确解答。

反观Linux论坛,参与者至少保持礼貌且大多精通技术。他们会陪你排查问题直至发现根本是固件缺陷,让你在过程中不断提升技能。

使用拉丁复数形式“ fora ”的比喻极具感染力。仿佛这些论坛已进化成独立的生物种群,在数字生态系统中繁衍。

> 无论是微软还是Adobe的问题

请运行sfc /scannow 话题结束

微软和Adobe的论坛简直是笑话,大型语言模型提供的支持比它们所谓的“社区”更靠谱。

我对LLM最大的期待本是能理清微软文档的混乱:产品命名频繁更迭、不同版本支持兼容性各异、实现相同功能却存在多种API…结果发现LLM和我一样困惑 🙁

我尝试过的每个微软认证相关库/API,都有三份文档页面描述着略有差异的版本,而我真正需要了解的部分又被埋在某个Stack Overflow帖子深处(且该信息又与微软官方文档略有出入)。

Stack Overflow的答案有误,但当我在Azure中为应用服务中的数组设置.NET环境变量时,ChatGPT竟准确理解了我的需求。正确格式必须是foo__0而非foo:0,这个极其隐晦的差异导致我让生产环境瘫痪了一整天。似乎在某个环节,foo__0会被转译成foo:0?

最糟糕的是,Azure和.NET文档里居然都找不到正确答案。微软啊微软,你们明明同时开发这两款产品,这难道不是客户最常用的场景吗?

公平地说,这比现状好多了。通常文档比我还混乱。

…而执行 sfc /scannow 后,下一步竟建议重装 Windows。

这太不公平了。

你完全漏掉了 `dism /cleanup-image /(scan|check|restore)-health` 这套雨舞仪式

该死。抱歉。

我从Windows v1或v2时代就开始使用——当年学校有台“CAD”工作站,是台搭载80186处理器的RM Nimbus(没错!)。我还拥有1984年左右的Commodore 64(至今保留着,现在加装了USB接口)。

我还记得用telnet接入互联网(gopher、WAIS等服务),1994年左右老板让我去研究当时引起轰动的www东西。

历经层层菜单系统导航后终于找到它。以下是TBL爵士关于其本质差异的论述:https://www.w3.org/History/1992/WWW/FAQ/WAISandGopher.html

我的报告结论是:它看起来和其他网页没什么两样——这恰恰证明了我当时的洞察力何其敏锐!说实话,那会儿通过Telnet会话根本搞不清究竟发生了什么。当时我能在电视上访问某种超链接系统(CEEFAX),全球还有其他类似系统存在。

事后看来,我认为图形界面巩固了万维网的统治地位。记得发现Mosaic浏览器并告别telnet时,恰逢微软总裁(没错就是那位)断言网络不会有前途,当时我就想:“靠,这才是未来”。

确实如此。尽管Linux声名狼藉,但其故障排查远比商业操作系统简单得多,根本不在一个层次上。

我将answers.microsoft.com这类站点加入Kagi黑名单自有道理。

> 两个社区论坛都过度鼓励互动,导致每条回复都深陷3层以上的超链接链,指向他人那些模棱两可的关联帖。

顺带一提,我真好奇Stack Exchange/Stack Overflow究竟何时意识到AI编程的趋势?

我无需再翻找2004年丹佛用户关于MQTT请求响应选项的帖子——当时有人提供的链接如今已404报错。我直接和Claude讨论后,以我的代码为范例,当场就找到了解决方案。

本周我们正式关闭了持续运营13年的Linux游戏播客。没有喧嚣,没有戏剧性。随着Steam Machine II的发布(我们也报道过初代产品),此刻似乎正是合适的时机。Proton已发展到多数功能开箱即用的阶段。如今鲜少有人关注原生支持,也难觅新内容可报道。

一切似乎都为“Linux进军客厅之年”铺就了道路,这景象令人振奋。

我虽未收听过播客,但理解你们的考量,感谢你们的付出。

二十年前我在大学里,用一台廉价的宏碁笔记本装了Debian系统,当时通过Wine成功运行的游戏只有两款半:《辐射》前两代,以及能玩三小时左右就崩溃的《文明IV》。那时候能让游戏运行本身就是件了不起的事,所以当时做播客很有意义。

如今我全职工作,三年前就把昂贵PC里的Windows分区删了…此后想玩的游戏基本都能直接运行。甚至比现代Windows系统更流畅。这方面确实没什么好聊的了。

唯一期待是Valve能发布“Proton规范”供开发者参考以确保兼容性,不过这恐怕会引发知识产权噩梦。

反作弊是个没人提及的大问题。我不得不为网游重回Windows平台,据我所知Linux反作弊技术存在根本性障碍,无法实现与Windows同等效果。

不太明白你的意思,每个讨论帖里总有人强调反作弊系统,仿佛在证明Proton永远不够好。

即使不玩最新90美元的AAA级多人FPS游戏,你依然可以成为真正的玩家™。对我而言,没有专有rootkit反而是优势,而那些接受被监视的人大可继续用Windows。

反作弊系统根本不是问题,却总有人在讨论Linux游戏时搬出来。五款热门反作弊游戏的局限性,远不及整个生态系统的价值。

当这些反作弊系统成为热门PC游戏的准入门槛时,问题就存在了。对多数玩家而言,游戏选择不容妥协,仍有大量潜在游戏会阻碍他们转向其他操作系统。参见:https://areweanticheatyet.com/

因为在Linux上根本解决不了,而倡导者们不愿承认这个事实。Linux的整个安全模型阻碍了应用程序获取更深层的访问权限和控制能力,而这正是内核级反作弊所必需的。虽然这类反作弊手段无法 彻底阻止 作弊行为,但其效果显然优于用户空间反作弊方案。对于99%的用户而言,我们乐于接受这些更“侵入性”的反作弊措施,因为这意味着我们喜爱的游戏中作弊现象将减少。Linux开发者永远不会允许此类访问权限,因为这违背了他们关于安全的意识形态信念。他们甘愿排除任何内核级作弊手段以维护安全模型。这已成为永久性僵局——我认为仅靠用户空间或服务器端检测永远无法解决。因此最常见的反驳是:“换个游戏玩就是了。”

坦白说,所谓内核级反作弊手段具有侵入性的论调,从来都不够准确或有说服力。任何用户空间应用程序本身就拥有诸多特权,足以让你陷入困境。每次运行程序时,你都在信任开发者和应用程序本身——无论其访问权限高低。Valve如今借SteamOS之机,完全可以推行安全启动(SecureBoot)这类技术,以及真正有效的“安全”深层反作弊方案。诚然,Linux爱好者们会群起反对,但这意味着最受欢迎的在线FPS游戏将登陆Linux平台——我认为这远比其他争议重要得多。

能否提供播客链接?

我确信就是这个:https://linuxgamecast.com/podcasts/

等等,停播播客的理由是什么?

> 鲜少有人关注原生支持

当初做播客是想推动Linux移植吗?但Proton(以及现在的Steam Machine II)让你们失去了动力?

2024年初我还在用Windows 8.1,当时正试图慢慢转向Linux,但不可控的因素让我比预期更快地跳进了深水区。

如今我真心享受Linux。这是久违地让我对计算技术重燃热情的事物之一。

我属于那种用Linux太久(天啊,居然超过二十年了)的怪人,简直完全忘记如何操作Windows——尽管90年代我就是靠它起步的。我偶尔也会用用Mac,但终究还是最习惯Linux——尽管它总有各种令人头疼的麻烦。不过优点远大于缺点(对多数用途而言),尤其当你具备足够技术能力实现自给自足时。

当我看到Windows变成如今这般广告软件怪兽时,看到聪明人还在使用它实在令我震惊。我肯定漏掉了什么诀窍——难道他们有某种作弊代码让它变得可用?

若非技术超群,我完全理解人们为何愿意支付荒谬的Mac溢价——只要砸够钱让问题消失就行。

> 当我看到Windows变成这般广告软件怪物的模样,竟还有精明人士在使用它,实在令人震惊。我肯定漏掉了什么关键点,难道他们掌握了某种作弊码才能让它勉强可用?

至少存在几个因素:

– 如同煮蛙效应,问题逐渐恶化,直到为时已晚才察觉/感到痛苦

– 长期积累的权宜之计使其勉强可用。例如熟知哪些设置需禁用,或许用PowerShell脚本给新机器瘦身等

– 惯性使然。即便改变有益,也难做重大调整,因变革往往艰难且代价高昂

– 工作环境强制使用Windows

我认为微软Office是唯一让用户死守Windows的因素。这是我劝说父母换系统时唯一无法反驳的理由。

我确信Wine团队正竭尽全力提升兼容性,Wine(及Proton)如今已是工程奇迹,但真希望他们能搞定微软Office 2024的兼容问题。

需要澄清的是,这绝非对Wine团队的指责;我怀疑微软刻意让Office在Wine上难以运行,但若真能攻克这个难题,恐怕会有大批用户集体出逃。

我的解决方案是:用老笔记本运行Apollo,再通过Linux电脑的Moonlight运行Office。虽非理想方案,但对我来说完全够用。

真心好奇——为何偏偏是MS Office 2024,而不是更早的版本?

必须是相对较新的版本。我也尝试过让2016版运行,但未能成功。

在线版微软Office相当不错。

据我所知,Office Online不支持VBA,这对老爸来说完全行不通。

这属于极其小众的问题,对绝大多数人影响不大:但我们机构使用共享Dropbox账户存储文件(是的我知道这很糟糕)。Linux版Dropbox应用缺少智能下载功能——该功能允许用户查看所有文件夹内容,但除非主动请求下载,否则无需本地存储。现有方案要么下载整个Dropbox文件夹,要么选择性同步特定文件夹,但同步后只能查看同步内容。

考虑到Dropbox容量高达4TB,而我经常需要访问先前未曾用过的文件,这简直是致命缺陷。

你开篇就承认了:你清楚Dropbox的设计初衷并非为了满足你当前的使用方式。这种技术债务迟早会反噬(甚至必然会反噬)你。Linux与你使用Dropbox的方式不兼容,不过是基础设施和安全措施薄弱的表象罢了——虽然我明白这恐怕超出了你能解决的范畴。

大家对LibreOffice的厌恶程度真有这么高?

我在家用电脑全程运行Linux,自然希望LibreOffice能满足需求。

我根本无法实现Excel表格的等效功能(命名区域功能虽有,但无法在动态扩展数据时自动应用公式)。如果你手边有Excel,打开文件选中区域按Ctrl+L就能看到效果。

论坛里有无数LibreOffice拥趸误解该功能的帖子,他们提供的替代方案永远差半截。

我渴望这个功能正常工作,但每个人使用Excel功能集的方式略有不同,总会有人觉得缺失某些功能。这简直令人抓狂。

你平时在家用什么工具?

最近的例子:整理基础购车预算表时,我直接气得放弃了。

是的,这很小题大做;是的,这意味着我放弃了本可轻松完成的事;是的,最终这只是我的问题。

我可能直接用网页版Excel搞定。

我几乎不用电子表格了,现在所有Excel能做的事都改写脚本处理。这并非炫耀,反倒有些遗憾——我常怀念Excel的简便性,很多脚本若用电子表格实现反而能省时。

真该找个时间系统学习LibreOffice和Star BASIC的教程系列了。

正式项目我用R语言处理,但和妻子协作时她对这个不太感冒!

就算状态最佳时我也对R没什么好感 🙂

现在遇到任何数据处理需求,我通常都用Julia。我真心喜欢Julia,它是个很酷的语言和平台,但处理小任务时难免显得大材小用。我真该好好学学如何正确使用LibreOffice。

我爸在Excel里对VBA简直是滥用。LibreOffice虽有对应功能,但差异太大,他得把大量代码移植过来。

界面差异他或许能适应,但不想重写所有代码我完全理解。

没错,简直糟透了。难以置信这么多年了它依然糟糕透顶。Java的混搭,糟糕的用户界面。Mac/Windows用户请务必购买Office,Linux用户请使用OnlyOffice或Google文档。

每次在新机器上安装Linux都因驱动和兼容性问题痛苦不堪。情况虽有缓和,但上次尝试(用Mint系统)时依然糟糕透顶。

我长期用Linux工作(之前也用它学习),所以并不畏惧它,但每次在家使用都觉得得不偿失。不过Windows确实越来越烦人,我可能很快会第N次尝试Linux。

编辑补充:作为PC玩家,我希望保留运行《堡垒之夜》《英雄联盟》等游戏的选项,即便实际使用频率不高。当然,若真有需求,双系统启动也能解决问题。

> 我肯定漏了什么关键点,难道存在某种作弊码能让它正常运行?

我们这些人的处境很特殊,没有哪个操作系统能“开箱即用”,总要耗费大量时间调试配置。

最近给两台机器安装Arch和Ubuntu系统,每台都花了半天时间才勉强可用,两周后仍需不时调整。硬件兼容性问题只占麻烦的三分之一。

当年配置macOS本地系统时,我同样耗费了相当时间来设置输入设备并禁用/绕过那些愚蠢功能。Windows在我看来也差不多(功能更蠢,但禁用它们耗费的精力相当)。最终我总能获得完全可用的*nix系统/子系统,所以最终配置对我而言差异甚微。

真正的差异在于Windows对特殊[0]形态设备的支持堪称极致,而Linux在这方面则显得粗糙。

[0]我只关注平板设备,不知Bazzite能否提供帮助,我打算在未来几个月尝试一下。

> 目睹Windows沦为广告软件怪物的现状,我实在震惊于竟有精明人士仍在使用。我定是漏掉了什么诀窍——难道他们掌握了让系统可用化的作弊代码?

可悲的现实是,多数人根本不在乎。

我刻意避开了Windows 10,因为它的遥测功能和强制重启更新实在令人烦躁,而且我看不出情况会有所改善,这正是我决定尝试转向Linux的原因。

当时唯一阻碍我的是,我已深陷使用八年的系统配置中,因此需要在Linux上实现相同功能;同时必须确保游戏体验可行。所幸如今Proton已能满足这点。

更令人作呕的是Windows 11的现状——它竟加入了“每五秒截取用户操作画面”的功能。微软虽声称不会查看用户操作记录,但谁能保证未来更新不会改变政策?

所幸人们正逐渐觉醒——尽管我认为多数新晋Linux用户选择它,是因为不愿制造电子垃圾,也不愿因微软一句“不行”就淘汰完好无损的电脑。

若早知如此,我真该更早换系统。

2024年还要用Windows 8.1?何必?若真需要Windows系统,Win10早就强得多啦。

真好奇是什么让你一直用8.1。

“没坏的东西就别去修。”

但它早就坏了,安全支持三年前就终止了。

我连三年前就破掉的安全套都不会用。

实际上这不会影响绝大多数人——要么根本不会被攻破(最可能的情况),要么即便万分之一被攻破也毫无察觉(从用户角度看依然“没坏”)。

这与早期WinXP时代截然不同——那时电脑直接连接开放互联网,仅凭存在就能感染病毒,系统会发出呻吟声,故障迹象显而易见。如今几乎所有设备都通过防火墙连接网络,且Windows系统多年来已大幅提升安全性。浏览器(当前恶意软件的主要传播途径)仍持续为Win8.x提供安全更新(例如Firefox ESR将支持Win8.x至明年,现代Chromium浏览器也有Win7/Win8兼容版本)。

因此从实际角度看系统并未崩溃,这并不令人意外——尤其当替代方案是转向用户体验明显退化的系统时。用户面临的选择是:接受隐形风险(可能遭遇入侵)的微小可能性,还是承受显性问题(适应更差的用户体验)的必然代价。考虑到Windows至今仍将安全更新与其他更新捆绑发布,人们基于最直观感受做出判断实属正常。

当然,最佳解决方案是直接切换到无需面对这类抉择的操作系统。自2000年代初使用Window Maker以来,其界面自1997年诞生起始终如一(仅偶尔更换主题——且完全由我自主决定,绝非强制要求),同时我始终运行着搭载最新Linux内核、C库、驱动程序及所有安全补丁的系统。我无需在安全补丁和舒适的图形界面之间做出取舍——两者皆可兼得。

当前状况堪称“暗中妥协却浑然不觉,或因影响微小而未被察觉”的典型范例。

普通用户的安全状况简直糟糕透顶。

但他们也搞不清为何邮箱账户屡遭入侵,为何短信记录会瞬间消失,银行对账单上为何总出现可疑扣款…

遗憾的是,如今运行非支持版本的Windows或许反而更安全。微软痴迷于在操作系统中植入广告软件和危及数据安全的特性,因此坚持使用最新版系统显然不再是最佳选择。

软件并非因为每周不更新间谍软件和广告软件就“失效”。这是微软等公司散布的误解。

支持已于2023年1月终止…

谁在乎?毫无影响。Windows更新十年间反而不利于系统。“但安全和零日漏洞啊!!”

好吧,既然自诩“黑客新闻”的用户都配备防火墙、家庭实验室,且具备拒绝下载垃圾软件的能力,这些防护理应足够。可现实是,成堆用户竟拿“支持终止”当升级破Windows版本的借口。这逻辑何在?

身份盗窃事件每日上演,处理过程糟糕透顶——尤其当盗窃行为深入骨髓时,足以彻底颠覆人生轨迹。

使用老掉牙的操作系统和应用程序版本,当存在海量可利用的CVE漏洞时,攻击难度会降低千倍。而大型语言模型(LLMs)的出现,更让这一切变得轻而易举。

只需点击错误的弹窗、邮件中的恶意链接、手机屏幕上的某个按钮,或是使用配置不当(通常出厂时就存在缺陷)的路由器,初始入侵便已完成。随后加密外发通道迅速建立——恭喜,此刻你的网络已沦为住宅代理服务器,可被犯罪团伙用于从你IP下载儿童色情素材,被AI公司利用进行数据抓取,更会被各类黑客挖掘系统数据(个人身份信息、登录凭证等)并窃取屏幕内容。

但若你不在乎生活沦为人间地狱,那我也无力劝阻。

这种事每天都在发生。

你有车就要保养,有自行车也要保养,电动工具同样需要维护。电子设备更需定期维护——它们掌握着你最敏感的数据,甚至可能涉及私人对话。

若你处于NAT网络后方,使用常保更新的浏览器(如启用UBO的Firefox),避免邮件附件等操作…风险其实不大。

你知道现在网站能通过浏览器扫描你的局域网吗?

https://developer.chrome.com/blog/local-network-access

你知道当前许多家用路由器的NAT实现存在缺陷吗?尤其在UDP流量处理方面,这使得攻击者能伪装身份入侵网络?

https://www.armis.com/research/nat-slipstreaming-v2-0/

当前存在大量路由器漏洞。

听说过UPnP/UPnP2吗?应用程序能触发路由器为你打开入站端口,你知晓吗?

最近还出现了零点击漏洞利用,相当有趣——你根本无需任何操作!

https://github.com/Defense-Intelligence-Agency/Zero-Click-Ex…

没错,你依然处于风险中,而且风险更大——因为你根本不知道自己有多么暴露。

你这是在和Slashdot难民说话。我从来没开过UPnP。我不用Chrome,还用OpenWRT搭配AdGuard,你这没心没肺的家伙。;-)

我有个五位或六位数的ID,对一个非湾区出身的孩子来说还算不错,但我从未参与过Slashdot的口水战。至今我仍会下意识地每天查看多次。

我有五位数ID,但很久没登录过账号了。

你觉得普通HN评论者和老爷爷面临的钓鱼风险一样高吗?

他们没事的。

人人都这么说,直到自己中招。每次都这样。

考虑到我四十年来从未上过钓鱼骗局的当,我相当有把握自己未来也不会中招。除非是极其高明的钓鱼手法,否则连稍懂技术的人都不会多看一眼。即便如此,通常再看一眼就能识破。避免钓鱼攻击并不难。

它可能与真实域名视觉上完全一致。

https://www.kicksecure.com/wiki/Unicode

GitHub代码推送也曾发生过类似事件:恶意域名在代码审查中漏网,通过视觉上完全相同的伪装入侵构建流程。

听起来像是Hacker News类型的漏洞。

https://www.knostic.ai/blog/zero-width-unicode-characters-ri…

这很糟糕。新用户接触经过大量调整的Arch发行版,对流畅体验而言堪称最糟情况。

我确信CachyOS开箱即用效果极佳,但同样确信某天系统会突然失效,引发连锁崩溃导致用户跳槽或重装系统,留下糟糕体验。

你根本不需要所谓“游戏发行版”,所有发行版使用的软件相同,在Ubuntu、Fedora等系统上完全没问题。

若真要玩游戏,选择“游戏发行版”或许是正确选择。

当然,你可以用Fedora。但你需要了解如何启用RPM Fusion、为Steam配置32位仓库等操作。这才是让人放弃的真正原因。

启用RPM Fusion只需在图形界面勾选两个复选框,然后点击“Steam”即可。这并不复杂。

简单到需要140行教程说明:https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/rpmfusion-se…

对我们来说很简单。但对于从Windows系统转来的用户,他们甚至可能不知道需要执行这些操作,更别说实际操作了。

这是安装程序的组成部分。新用户在设置发行版时将选择此项

这真是个好消息!我对Fedora最大的不满在于:它推荐给新用户使用,但80%的情况下用户配备的是Nvidia显卡,结果导致“用Nvidia就得忍受Linux糟糕体验”的误解——尽管官方驱动只要正确安装(即使用发行版提供的安装方式,而非多数Windows转用户会做的直接从nvidia.com下载驱动)其实运行良好。

我试过官方NVIDIA驱动,相比AMD/Intel在Linux上的表现确实差强人意。虽然勉强可用且基本稳定,但在我的电脑上仍会出现窗口内容冻结、画面卡顿、视频播放撕裂、高CPU占用时鼠标延迟等问题。切换到AMD显卡后所有问题都消失了。我接触过的每个用户都有相同经历:只要停止使用NVIDIA显卡,那些奇怪的性能卡顿或故障就会立即消失。

明细账单:

粉笔标记 $1

知道放哪儿 $999

别跟我说你不懂游戏设备怎么用。

跟着我重复:开机,买游戏,玩游戏。就这么简单。

NobaraOS基于Fedora开发,已解决诸多此类问题。例如针对Nvidia显卡用户,他们提供专用ISO镜像,可自动处理所有akmods驱动程序。

赞同。令我惊讶的是,竟有这么多Linux新手被引导去使用这些存在超过两年的怪异专用衍生系统。

这几乎完全源于人们对开箱即用的期待。

专业衍生版注重细节与场景适配,这是通用发行版难以企及的——比如Nobara自动修复常见问题的机制,或是Bazzite内置的游戏数据叠加层(帧率监测等)。滚动更新版和尖端版之所以流行,是因为用户渴望使用最新硬件。

通用发行版能否实现这些功能?当然可以,但具体操作因发行版、硬件、使用场景等因素而异,且门槛较高——即便考虑用户转向Linux时已具备技术倾向性。这正是Windows长期流行、Valve在Linux领域取得巨大成功的原因:繁琐环节已被最大限度简化。

主流发行版若能投入资源打造黄金般的“开箱即用”体验,并积极追踪修复各种小问题,就能吸引大量这类用户。

我乐于推荐他人使用Bazzite系统,因为其设计特性让普通用户不易破坏系统,同时更容易回滚。

可以,但这应该直接合并到主流发行版中,我们不需要上千个发行版重复实现相同功能。

PC玩家的基本需求,在普通Gnome或Wayland维护者眼中要么是多余的边缘案例,要么直接被视为负面因素。

> 对PC玩家而言的基本底线功能,在普通Gnome或Wayland维护者眼中要么是多余的边缘案例,要么直接被视为负面特性。

你说的“PC玩家”指什么?

这绝非仅限于PC玩家。我用于PCB布局的CAD软件在Wayland下无法全功能运行,只因“开发者自认最懂”。

所以当我被迫在Wayland和交付PCB之间抉择时,猜猜我选了什么?

Gnome和Wayland本质上敌视用户——若其愿景与多数用户需求不符,错的永远是用户而非开发者。

记得几年前用Ubuntu一两周后重装Windows的导火索,就是他们从Xorg切换到Wayland时——当时Wayland根本不支持播放电影,我连片子都看不成?

这简直荒谬至极,让我对Linux心生厌恶多年。

虽然管理过数千台Linux服务器,但这完全是两回事。

阻碍该协议的纯粹是GNOME。

这个想法有其价值,但上游贡献远非易事。需要穿越重重政治博弈和无谓争论等障碍——这正是这些功能最初成为独立发行版的原因。

Bazzite开箱即提供Steam-OS游戏化界面。你打算如何将其提交上游?真以为Debian稳定版会突然同意给用户提供游戏主机界面?

Debian——大概率不会,但Ubuntu拥有众多变体版本,其核心目标正是提供差异化的桌面体验,而SteamOS风格的变体恰好能完美契合这一理念。

这不就是Steam的大画面模式吗?

这是完整的登录会话,Steam游戏模式通过游戏范围合成器运行BPM,后台不加载桌面等。Steam客户端还启用了传统BPM中不可用的硬件控制功能。

更多信息可查阅gamescope-session。

这种特性在传统主流发行版中通常不会出现。

你为什么不自己做呢?

他们不会无缘无故维护独立包。许多改动无法被上游接受[1]。这通常正是衍生发行版存在的初衷。试想若主张Ubuntu直接合并进Debian上游会怎样。

[1]: https://wiki.cachyos.org/cachyos_basic/why_cachyos/

理想情况下这确实是最佳方案,但当上游发行版打包人员与某个下游发行版维护者的愿景产生分歧时,又该如何应对?

令我感到沮丧的是,Arch Linux每年都会出现需要“人工干预”的问题,而这种干预往往只需执行一条命令——如果pacman愿意的话,完全可以自行完成。有时新开发者加入时,必须手动安装其密钥,否则软件包验证失败。面对这种情况除了认定他们根本不愿让系统“开箱即用”,只能另起炉灶创建衍生发行版来实现这一目标。

部分认同。若你 仅 用电脑玩Steam游戏且绝无他用,尤其希望系统自动启动Steam大画面界面并像专用游戏主机那样运行,Bazzite这类系统堪称理想选择。

但若你像使用普通电脑那样处理其他事务,我认为安装Fedora或Ubuntu这类常规发行版更合适。我在这些系统上安装Steam并运行游戏从未遇到困难。

我认为Bazzite之类的产品对游戏玩家而言非常理想。其系统不易损坏且支持自动更新的特性,恰恰使其更接近游戏主机而非PC。我推测切换至桌面模式也相当便捷。去年我开始使用Fedora Bluefin,对其体验极为满意——该系统架构与Bazzite相同,但面向开发者群体。

我发现修改Bazzite简直蠢到极点——尝试更改某项相对简单的操作(自动挂载第二块内置SSD,这通常还不是必需步骤)就彻底搞砸了系统。

在某个文件里复制粘贴了修改内容,保存后重启,整台机器彻底报废。

约三周前,我在妻子新购的联想Yoga笔记本上尝试安装搭载KDE的CachyOS。当时可用的版本是2025-08-28(刚确认过仍是该版本),结果导致KDE持续崩溃。简单调研发现该版本存在大量KDE漏洞(现已修复),却迟迟未发布新版本。

或许Nvidia显卡情况不同(妻子笔记本用的是AMD显卡),但我预感他后续会遇到不少麻烦。

我曾深爱KDE Plasma,但最终还是选择了Mint Cinnamon LTS。

它在我尝试过的所有机器上都极其稳定。而KDE总会遇到各种小问题或功能异常。

目前我已安装并运行Dolphin和Konsole,习惯Cinnamon界面后其实差异不大,但Mint的稳定性确实令人惊叹。

CachyOS的大部分更新都通过软件包推送,无需频繁更换整个发行版镜像。

没错,我想补充的是:记者若能立即更新所有软件包就没问题,但另一方面,这并非Windows用户通常的做法。

我最近也入手了FD,同样转投Linux阵营,同样选择了CachyOS。

最初一两天运行良好,但现在更新功能因签名问题之类的原因失效了 😐

或许该在深度配置前转投Fedora或Bazzite阵营…

这算糟糕吗?SteamOS基于Arch架构,是极具用户友好性的游戏专用发行版。

若你只为运行Steam游戏,SteamOS无疑能提供最佳体验。若作为普通电脑使用,它应该也能正常运行,但不愿使用终端的用户迟早会遇到瓶颈(比如连接打印机之类的情况)。对于Linux新手而言,Linux Mint这类系统能提供更友好的整体体验,即便运行Steam游戏时稍显不便。

讽刺的是,连接一台新的兄弟打印机竟是我在Linux上做过最轻松的事——因为我根本没做任何操作。Linux在网络上自动检测到它,直接就能用。

新款打印机自带打印服务器功能,我猜这就是CUPS驱动支持被弃用的原因。本质上它们都是HTTP*服务器,无需额外驱动支持。

深表赞同。我用Linux Mint系统,游戏运行毫无问题。

我在Mint上搞不定Rocksmith 2014,简直烦死人

其实我用的系统堪称最离谱的配置(两块不同厂商的显卡、独立USB PCIe卡、高度定制的KDE套在Catchyos上),但运行毫无问题,比KDE Neon稳定多了。

初次选操作系统的用户多半刚买了新笔记本或台式机。尤其对笔记本而言,Arch(或任何搭载最新内核的滚动更新系统)绝对是最佳选择——驱动支持就是关键。

它具有不可变特性,因此若系统出错可直接回滚。SteamOS、Bazzite等系统也采用类似机制。我运行多个Bazzite游戏机,几乎不可能出现系统崩溃的情况。

CachyOS并非不可变发行版。

我已不再默认向新手推荐Ubuntu,因为当前仅支持Wayland模式的设定已超出我的技术支持范围

我长期使用Bazzite Linux进行游戏,其优势难以尽述。系统完全无需维护,所有Windows游戏开箱即用且运行完美。偶尔会收到Steam提示某款游戏未通过认证,但实际运行依然完美无瑕。

过去在同一台机器上运行Windows时,我总在诊断故障原因并下载驱动程序。

或许我的Windows使用体验比平均水平更糟,但就个人而言,完全没有理由不长期使用Linux进行游戏。

确实存在一个例外——反作弊系统,这至少是我暂时放弃Bazzite的原因。除此之外,我非常喜欢它像游戏机般简易的设置体验,孩子们无需帮助就能轻松使用。

遗憾的是,Pipewire在我的系统上仍存在音频传输问题,即使核心负载仅约50%。这让我在Linux电脑上观看媒体内容简直不可能,就连一台运行Windows的13年老ThinkPad在这方面都比它强。

2000年代时,我曾担心家里不用Windows会导致我在工作中遇到Windows问题时缺乏故障排除能力。

现在我只庆幸自己只需在工作中忍受Windows。

2006年某次大学课程结束后,会议室外正举办Linux黑客马拉松/演示活动,有人展示Compiz特效、3D立方体切换窗口之类的东西。新手如我自然惊叹不已——居然能用3D立方体切换窗口?太神奇了!这就是未来!我也要试试!

主办方慷慨地给每人发了一张Ubuntu 5.10光盘——那正是Canonical公司免费向全球用户寄送Ubuntu光盘的年代。

我记得自己摆弄着那套棕褐色的Gnome 2.x界面时,内心涌起一种归属感,仿佛回到了家。从桌面壁纸、图标排版到帮助文档的行文语气,一切都透着透明、谦逊与真诚。你能真切感受到其中的 ubuntu 精神,它仿佛是为人类量身打造的。

电脑不再是那个只允许你执行授权指令的黑暗盒子,稍有不慎就会引发灾难性错误。

诚然,当时我家尚未接入网络(直到2008年末才通过糟糕的3G调制解调器连上),因此在彻底清除Windows XP系统后尝试安装Ubuntu时,我误删了存放所有大学资料的分区。挫败之下,我只能用盗版Windows系统过渡——直到有空闲时间弄清错误根源重新尝试。自那以后再未回头。

世事已变——Ubuntu不再是昔日的模样,我也非昔日之我(最终成了平面设计师),就连互联网本身也已今非昔比——但欣慰的是,像Linux这样的人类创造物依然存在。

听乔纳森·布劳说过,Linux的问题——或者说原生游戏在Linux上的困境——在于那些版本多到难以想象的海量库。有趣的是,投入大量时间(至今已数十年)和资金为Windows API构建API层,竟比清理或标准化Linux本身更合理。

这系统简直乱成一团。不过我绝对不会迁移到W11,所以Linux终将以某种形式存在于我的未来。

和许多人一样,我最近也一头扎进了Linux的世界——毕竟Windows 10已不再获得官方支持,而Windows 11的诸多设计改动实在让我难以接受。

于是安装了Fedora系统,整体运行相当顺畅。

我的电脑兼顾工作和游戏需求,目前工作方面存在两大致命缺陷:

1. 我的工作主要基于网页进行,令人惊讶的是这竟成了问题——我始终无法让Chrome通过鼠标中键实现自动滚动。而在Firefox中,这个功能作为选项存在且运行良好。大型语言模型建议在启动选项中添加参数(由于Flatpacks的特性又增加了复杂度),但实际在Wayland环境下无效。

2. Google云端硬盘。没有原生应用。虽然能用RClone挂载硬盘,但我的Windows工作流程核心是通过Everything应用(热键触发)在输入时即时搜索云端文件。我似乎无法让KRunner索引我的Drive文件。虽然已将文件夹路径添加到索引器,但其中未显示任何结果。

不过游戏运行非常流畅。

> 如何让Chrome在鼠标中键点击时自动滚动

我使用了这个扩展实现:https://chromewebstore.google.com/detail/middle-button-scrol…

以前有个更受欢迎的插件,但最近被Chrome弃用了,估计是没及时更新。

这个插件也不完美(比如有时中键点击会粘贴剪贴板内容),但基本能用。

谢谢!这个效果不错。

我确信当拥有独立的macOS/Windows笔记本(即我的主力机)时,Linux桌面完全可行。最近(受够了macOS更新),我决定尝试纯Linux环境一周[0],用运行Asahi Linux的MBA取代了MBP。

遗憾的是,我依赖的众多桌面应用虽能在主流操作系统运行,却无法在Linux(或Wine环境)上使用:

* 韩国主流即时通讯软件KakaoTalk虽能在Wine环境运行一周,但更新程序失效,且重新安装应用后Wine环境莫名崩溃。(尝试删除整个~/.wine前缀目录无效。)如今我陷入无法使用KakaoTalk的困境。

* Discord仅提供x86_64格式Deb包和.tar.gz压缩包。通过Firefox运行时功能正常,但屏幕共享时的音频共享功能失效。

* 断开蓝牙AirPods连接后音乐仍会继续播放。不确定这是AirPods限制还是Linux限制(因从未在Windows上使用过AirPods),但这让我烦不胜烦。

* USB-C DP模式和指纹传感器失效。这是Asahi Linux的局限性,不过我在笔记本上使用其他Linux发行版时也遇到过硬件功能异常的情况,感觉这是普遍现象。

更不用说缺少macOS特有的文本编辑快捷键了,这对我很重要(但我尝试过,毕竟这是macOS的特色)。

今天我带着MBA坚持了4天后终于放弃,改带了MBP出门。

[0]: https://news.ycombinator.com/item?id=45940274

>* USB-C DP模式下指纹传感器失效。这是Asahi Linux的局限性,不过我在笔记本上使用其他Linux发行版时也遇到过硬件功能异常的情况,感觉这是普遍现象。

这确实是个特殊案例——苹果硅Mac需要为所有硬件重新编写驱动程序,目前尚未完全实现。我其实已为此功能等待数年,希望能闭合MacBook Pro屏幕并连接双显示器,但现阶段仅HDMI接口可用,多数USB-C功能仍无法实现。这在采用常规硬件的x86_64平台绝非常态。我仍在使用ThinkPad T440p,正考虑换购第五代T14——毕竟几年前购入的MBP相较之下实在不够令人满意/有趣。

至于Discord和AirPods这类专有设备,需求越专属体验越糟糕。不过刚看到新闻提到LibrePods或许能解决AirPods兼容问题。

https://github.com/kavishdevar/librepods

Discord我直接用Discord Canary,这是个封装工具运行完美。不过我用的也是Fedora系统。

建议尝试除朝日Linux之外的系统!虽然他们对Mac系统的支持近乎无懈可击,但仍会出现些小问题,尤其在M3+系统上。

我知道“换个发行版试试”这种答案很常见(用户偏见作祟),而且我认为很糟糕。但朝日团队的工作固然出色,他们在攀登的却是与其他Linux开发者截然不同的山峰。

> * 不知为何,断开蓝牙AirPods连接后音乐仍会继续播放。不确定这是AirPods的局限还是Linux的局限(毕竟我从未在Windows上用过AirPods),但这让我烦不胜烦。

我认为这是设计使然而非缺陷。在安卓系统中,更换音频设备会停止音乐播放;而在Windows和Linux中,更换设备不会中断声音。我试过有线耳机,或许对蓝牙设备的预期不同,但这种差异源于智能手机的设计。

>Discord仅提供x86_64格式Deb包和.tar.gz压缩包。我在Firefox中使用时功能正常,但屏幕共享时的音频共享失效。通过非官方客户端Vesktop已实现正常运行。该客户端将Wayland环境下的屏幕共享功能作为核心卖点之一。

https://archive.ph/DNFkL

> 说真的,我为什么不干脆重装系统呢?

真希望更多人能提到双系统启动的方案。用另一块独立SSD安装Linux系统,这样你随时可以切回Windows环境。甚至可以保留部分Windows专属程序,其余任务全交由Linux处理。

实在没必要抱着“破罐破摔”的态度。这种做法很可能让你越陷越深。

我尝试过这种方案,但根据任务切换操作系统反而成了负担。虽然宣称“开箱即用”,但实际许多游戏根本无法正常运行,至少需要手动调整。在Proton支持的前100款游戏中,仅9%属于“一级支持”,而根据评测反馈,即便是这些游戏也无法保证完美体验。(https://www.protondb.com/dashboard)更糟的是,内核级反作弊游戏完全无法支持,尝试在虚拟机中运行反而会导致永久封号。许多外设也毫无驱动支持——我手头的Fanatec方向盘和踏板组在Linux下根本无法运行。

若仅用于网页浏览尚可忍受,但因无法满足其他需求,最终我仍选择留在Windows系统并卸载了Linux。

Windows有个臭名昭著的坏习惯:会彻底清除同一硬盘上的其他操作系统,因此必须准备独立硬盘——若没有额外硬盘则相当不便。

这才是正道。我双系统运行Ubuntu近二十年,如今最大的体会是操作变得多么简单,切换到Windows的需求多么罕见。当然偶尔需要切换,这个选项始终存在,但Ubuntu作为日常系统非常稳定。

何止双系统?我用Haiku实现了三系统启动。

刚尝试在Arch上安装Heroic Games,安装过程令人失望。系统报出模糊错误,论坛里满是“试试这个”的建议却无人解释错误含义。尝试新方案又触发新错误,论坛回复依旧空洞。我可不想折腾一堆安装步骤:先装Vulkan,再装Heroic Games…说不定还得绕更多弯路。

Epic游戏启动器算不上冷门软件吧?虽然我对Linux系统全情投入,启动器只是锦上添花的配置,但目前的安装体验实在糟糕透顶。

我在Arch系统安装英雄游戏启动器的过程仅需:

– git克隆heroic-games-launcher AUR仓库

– makepkg -sc

– pacman -U

直接就成功了。不过这已是约一个月前的事,或许我的体验更具时效性?

个人感觉Heroic游戏启动器的体验远不如Steam流畅。我主要用它来玩Epic商店偶尔免费赠送的游戏,所以只要能在Linux上运行,就当作额外福利。

我几乎只用它玩《Satisfactory》,虽然能在Steam上重购,但我不想这么做。

Steam运行毫无瑕疵。除了反作弊系统,我尚未遇到任何与Windows版本体验不一致的情况。

我曾短暂重返Windows系统,实在无法理解严肃用户如何忍受这种半夜自行重启的操作系统。

苹果也选择了这种家长式管理路线,实在令人沮丧。好消息是使用Windows专业版时可以禁用该功能。当然,消费版无法通过常规设置完全禁用它,这依然荒谬至极。

任何公司笔记本都会这样,无论操作系统如何。虽然烦人,但对多数人来说并非致命缺陷——他们又不是在运行服务器。

直接安装Reboot-Blocker即可。或者等效地,创建一个定时任务,每小时轮换一次“工作时间”,确保始终与当前时间匹配。虽然操作繁琐且不再像从前那样有简单开关,但至少还能破解。

完全同意。操作系统的主要功能是运行程序并保持其稳定运行,而Windows在这方面表现糟糕。

唯一为Windows付费的是企业管理者。因此Windows的核心使命就是取悦企业管理者。管理者需要更新能快速安装,好勾选ISO合规表单上的“无不安全软件运行”选项。他们根本不在乎下属遭遇烦人体验或生产力微幅下降。所以Windows完美实现了其核心使命。

在Linux上玩游戏——这些游戏在Windows上编译,使用Windows API,面向Windows用户。

这将如同上网本浪潮或OS/2的Windows兼容层,在微软宣布“演出结束”前都将持续盛行。

Valve真该推动原生Steam OS版本的开发。

但实际局面未必由微软掌控。若SteamOS设备足够普及,它本身就能成为独立目标平台。届时即便微软在API中设置特殊条款,开发者也会因顾忌SteamOS市场份额而拒绝采用。

微软有诸多应对手段:作为顶级发行商,他们可先从蒸汽平台挖走工作室,将独占游戏转移至自家商店,效仿主机平台模式。

此外他们还能搞出各种花招——无论是API限制、起诉Proton协议,还是其他能想到的手段。

我不担心。强大的API向后兼容性是Windows最重要的护城河之一(若非最关键的)。微软若破坏这点,将危及自身市场主导地位,尤其在商业应用场景中。

你大概没碰过WinRT那堆烂摊子吧?Windows在这方面确实做得更稳妥些。

我用Linux玩游戏已有数十年,所以我的体验未必具有参考价值。但最近我在游戏主机上安装了Bazzite系统,配合Steam大画面模式和Steam控制器模式,它现在简直就是一台Steam主机——只不过拥有更大的显存、更宽敞的空间和更灵活的模块化设计。

感觉这台电脑除了游戏别无他用,何必运行带FDE的Fedora系统?干脆开启纯游戏模式,保持简洁,目前体验相当出色。

约两个月前我从Windows转投Chrome OS,完全不怀念Windows。唯一需要调整的是音频设置。我为系统音频、音乐、聊天和游戏分别设置了虚拟声道,再映射到Rodecaster Pro II调音台。借助Pipewire实现这个方案并不复杂,运行也相当稳定。游戏体验完美无缺,唯一怀念的是ShareX截图工具。我仍用旧Windows电脑通过Moonlight和Sunshine运行反作弊软件进行游戏,效果完美。

个人认为所有人都该体验ChromeOS的开箱即用体验,以及睡眠与即时重启更新的流畅性。Windows简直是噩梦。

这让我萌生探索核心启动的念头,想找台能平稳运行的Linux笔记本硬件。

两年前最明智的决定就是在迷你电脑上部署Bazzite系统,至今运行零故障。

刚重装完Linux系统并配置Steam,过程相当顺畅。

我双系统运行Arch和Windows已有16年。一直保留Windows用于游戏和偶尔需要“不支持Linux”的工作流程。

有几年不玩游戏时,我几乎完全使用Linux。但过去5-6年又陷入两难境地:日常任务减少,副业停滞,游戏时间增加。

我厌倦了在两者间分心。既然电脑主要用于浏览网页,大部分时间待在Windows系统里反而更省事。虽然想用Linux,但为开网页重启系统实在不合逻辑。结果常不经意间两三个月都未启动Arch系统,导致几次重大更新过程并不顺利。

但我始终向往Linux。我喜欢定制窗口管理器,喜欢随手可得的实用工具,更享受使用Linux本身——即便偶尔要面对技术难题。

近两个月我重装了电脑,首要目标就是尽可能在Linux环境下畅玩游戏。甚至特意购置了AMD显卡以确保驱动流畅支持。

我由衷感激Steam不仅让游戏成为可能,更让其变得相对简单。安装过程轻松便捷,目前我的单人游戏似乎都得到了良好支持。最重要的是,Steam明确表明了对这项服务的长期承诺,这绝非昙花一现的英雄壮举,不会在几年后就荒废失修。

虽然竞技类游戏仍需重启系统才能运行(受限于反作弊机制),但这已不算大问题——能玩就满足了。

若你只为Linux游戏系统而选,Bazzite就是答案。今年初我从Windows转投此阵营,从未后悔。所有功能开箱即用。

https://bazzite.gg/

我真心喜欢Windows 11,运行流畅。虽然我的系统定制程度远超普通用户,但实际使用毫无负面影响。我同时拥有Mac设备并使用Linux(曾辗转于Arch、Ubuntu,现固定使用PopOS)。总体而言我更倾向Windows,它能运行绝大多数软件。诸如Windows PowerToys这类工具显著提升用户体验,而在Linux实现同等功能需要更多操作。Wezterm则实现了跨平台终端标准化。不过操作系统本身影响有限,仅占我使用体验的10%以内。Windows确实让一切操作更顺畅,但若必要时我也能在任何系统中游刃有余。

我也向来偏爱Windows,正因如此,微软当前的发展方向令我深感沮丧。

Windows 11中仍存在诸多显而易见的漏洞、功能缺失和退化问题,却因微软百分百专注于AI而非产品优化而无人问津。

如今我使用MacBook Pro。勉强能用。窗口管理功能简直令人抓狂,但这是我用过硬件配置最佳、性能最强、续航最久的笔记本。现在我把Windows塞进虚拟机,仅在需要处理特定工作事项时(主要是Excel和PowerBI Desktop)才临时调用。

只要微软重新尊重用户,我立刻会回归Windows阵营——可惜这似乎永远不会发生。

最近帮一位长者安装Windows 11简直是场噩梦。错误提示毫无用处,好不容易搞定后界面又卡得要命。当年Windows曾是普通用户的可靠首选,但Windows 7发布至今已过去15年。

本周我们正式关闭了持续运营13年的Linux游戏播客。没有喧嚣,没有戏剧性,但随着Steam Machine II的发布(我们也报道过初代产品),时机已然成熟。Proton引擎已进化到绝大多数游戏开箱即用的程度,没人再纠结原生支持问题,连可报道的内容都变得稀缺。

如今一切似乎都为“客厅里的Linux之年”做好了准备,看到这样的景象确实令人欣喜。

我的游戏PC就放在客厅电视旁,像主机一样使用。日常操作用廉价的蓝牙无线键盘(带触控板),玩游戏则直接用游戏手柄。

Windows 11对我来说还行,除了启动游戏时瞥一眼,基本不怎么用它。

说实话我倒不介意试试Linux,唯一缺点是我当初犯了买Nvidia显卡的错误——虽然现在可能没那么麻烦,但上次尝试简直噩梦般痛苦,当时普遍建议还是选AMD显卡。

Nvidia的Linux软件支持堪称一流——事实上,许多值得购买Nvidia显卡的软件项目本就是Linux独占。我曾短暂使用过AMD显卡,但最终送人了,因为它几乎不支持我需要参与的任何项目。不过具体情况因人而异,我的经验仅限于机器学习工程领域。

基于过去几年个人时间在Linux系统上折腾机器学习的经历,我完全认同你的观点。虽然我不从事机器学习工作,但从未听说有人在Windows上进行机器学习开发——顶多是本地运行些模型。

不过得提一句,我以前用Linux游戏机时遇到过问题——每次更新发行版(当时用的是Kubuntu)都会出现Nvidia驱动故障。

我用Debian WSL搞机器学习,毕竟是个疯子嘛。但双系统启动太烦人,WSL运行起来倒是完美无缺。

Nvidia不仅数十年来在Linux平台提供顶级支持,其FreeBSD支持同样出色。秘诀在于他们所有平台都运行相同驱动程序,仅通过适配层对接不同内核。

>我不想和电脑对话

最近我用Vibe编写了一个语音输入软件(使用Parakeet实现——不过Handy可能是更优选)。

它能在我的终端运行。(我刚把粘贴快捷键改成了Ctrl+V)

现在我真的能用说话创造软件了!

我在llm()函数外封装了一个轻量级外壳,可从Bash管道输入文本。

这让我能创建更多轻量级LLM封装器,比如能自动归纳整个目录内容的工具。

受推特启发,我搞了个叫Jarvis的东西——只要用bash命令下达指令,它就会照做。

虽说不上实用(毕竟我失业中),但确实有点震撼到我了。

未来早已降临,只是尚未均匀分布。

哪个疯子认为语音才是与计算机交互的最佳方式?

PewDiePie不是为他的LLM系统开发过语音转文本功能吗?

关键在于,我们说话的速度远超大多数人的打字速度。

语音+编程效率低下,因为涉及大量特殊符号。但语音+手势编程呢?你可以让大型语言模型执行任务,同时专注于代码的其他部分,无需切换标签页/窗口。

比如“将鼠标指针所在元素(HTML页面)的颜色改为绿色”——用键盘操作需要切换窗口很烦人,语音却能轻松实现。

大型语言模型对错误容忍度极高,而语音编程则要求每个符号都必须精准无误。

人们尚未意识到,我们熟知的编程方式即将发生变革。

>人们尚未意识到,我们熟知的编程方式即将发生变革。

昨日我意识到自己长期以错误方式接触软件。它因速度快而显得未来感十足,本质却仍是线性流程——一个人一次只做一件事(借助些许计算机辅助)。

但如今软件开发速度如此之快,瓶颈反而变成了筛选。现在只需煮杯咖啡的时间,就能生成上百个软件创意并为每个制作原型。

筛选评估才是无法扩展的环节,它受制于个体能力——这正是奖励机制的核心,对吧?品味与鉴别力。

当前软件已具备自我生长、变异重组的能力,甚至能与其他软件融合。我认为“建造”这个比喻已完全失效。

更贴切的比喻应是遗传算法:尝试大量方案,筛选有效方案。再融合最优特性。

Wispr流派最牛逼

残障人士?况且用电脑时谁需要时刻保持105%效率?

拜托,真的,我们都懂。这种评论现在到底是给谁看的?难道不能留个评论区专门讨论Linux多酷多棒而Windows多烂吗?就像我们还是真正的极客而非产品狂热分子时那样?

我的观点是:在命令行界面使用AI能带来巨大帮助,因为它们在文本处理上表现卓越,而在其他领域则相当糟糕。

基本原则就是:用它擅长的事,它确实很厉害。

“在终端输入”主要用于与Claude Code交互。真希望手机上也能用这个功能。

不过讽刺的是,我确实经常用语音输入进行文字聊天。

近几年我只在Linux平台玩游戏。如今游戏相关问题已寥寥无几。

大约每两年才需要彻底重装一次系统,通常是因为桌面环境/系统启动故障,而我懒得去排查。这主要怪我自己在滚动更新发行版上运行GNOME。我只需将家目录备份到存储盘,不到一小时就能恢复运行。除此之外系统基本稳定,只要不乱动,基本能确保一切正常。

除非亲眼所见,否则我绝不轻信。

若Linux无法为NVIDIA和AMD带来足够利润,它们随时可能破坏生态。

即便仅有一家动摇,Linux游戏生态就可能停滞不前,开发商也可能彻底放弃Linux平台。

微软若真心想搞破坏,同样能做到。

这正是Valve开发SteamOS的重要意义所在。使用SteamOS设备的人越多,其市场可行性就越强,从而形成直接激励机制,阻止游戏开发商将Linux用户拒之门外。

个人认为现状不会恶化。部分游戏固然绑定特定平台(无论是Windows、PS5还是Switch),但众多优秀作品在Linux平台依然能畅玩。

> 若Linux无法为其带来足够利润,NVIDIA和AMD随时可能选择削弱支持力度。

你能具体说明一下你的意思吗?AMD的Mesa驱动支持Vulkan 1.2+规范;即使他们今天就退出,其GPU仍会支持DXVK和Proton直到硬件报废。Nvidia的情况则 稍显 棘手,但开源社区有Nouveau和NOVA作为对冲,防止他们突然不支持开源。

我实在看不出他们为何会突然变节——支持Proton如此简单,许多厂商甚至会无意中实现。别忘了,即便苹果自研芯片在Asahi架构上也支持DXVK,尽管苹果既未公开GPU文档,也未编写Vulkan驱动,更未按开放标准设计光栅化硬件。若AMD或Nvidia真能推出既运行DirectX又拒绝任何形式OpenGL/Vulkan字节码的显卡,那才叫惊人。

我去年就转阵营了,毫无问题。所有软件运行流畅,甚至常比我老婆的Windows电脑更顺。我们很快也要帮她换系统,毕竟Windows 11简直一团糟。

很期待Valve在新硬件上的表现。我超爱Steam Deck,相信他们会做得很好。

安装能正常工作的Nvidia驱动对我来说简直是噩梦。而且这还是在最新版Ubuntu系统上。

我不确定是否该用“友好”这个词来形容

Fedora做得相当友好,有些发行版(如Nobara、Bazzite)直接预装了驱动。

依我之见,Linux游戏生态发展迅猛,那些以缓慢更新为特色的发行版(如Debian、Ubuntu、Mint)往往令人失望。根据经验,将游戏爱好者引导至其他发行版能显著提升其使用满意度。

显卡驱动问题始终位列我对Ubuntu的抱怨榜首。使用Linux逾二十载,Ubuntu(以及多数Debian衍生系统)的安装配置过程简直令人抓狂。表面上它提供良好的用户体验——只要你侥幸走完标准流程就很顺畅,但稍有偏差就会陷入痛苦深渊。

>我打算安装CachyOS,这是基于Arch的发行版,专为现代硬件游戏优化,支持尖端CPU和GPU,据说安装也简单。

哦不

我不理解这种反应。这是个不可变发行版,和SteamOS非常相似。它极难出错且维护极其简单。你很可能通过Flatpak安装应用,完全无需接触Arch软件仓库。

我觉得你指的是Bazzite。基于你提到的理由,它确实很适合游戏入门用户。

有技术大佬能解释“智能代理Windows”的实际运作机制吗?

从宣传来看,它似乎运行着沙盒化的Copilot实例,能在用户授权下模拟操作?

比如说“嘿,助手,安装Putty”?它就能执行?

我理解大家对将AI功能集成到操作系统持谨慎态度——但我也想了解其工作原理及可能带来的实用价值。

“实际运作机制”这个概念本身就是个动态目标。关于“将AI代理功能集成到操作系统中的最佳实践”,这本指南仍在编写中。但“为AI操作创建沙盒环境”正是微软当前尝试的方案之一。

我认同“优质”的代理式AI实现能为普通用户和高级用户带来诸多益处。但微软能否交付“优质”方案?绝无可能。

多年来Windows系统对普通用户和高级用户都日益变得不友好。若微软内部还有人重视良好用户体验,那此人必然毫无决策权。而人工智能的整合成功与否,既取决于基础模型和集成接口的设计,同样关乎用户体验的塑造。

我理解的原理是:它会启动一个Windows虚拟机,你授权其访问特定文件或文件夹,然后在虚拟机中执行操作。

摘自微软支持文档:

微软昨天在Ignite大会上展示了类似功能的雏形,但针对企业自动化场景,该AI会创建一个Windows 365实例,在网页上执行操作后立即销毁实例。

感谢说明。我能看出其中既有价值也有巨大风险。

我的担忧在于:Windows凭证本身价值有限(仅能开启Windows应用),但凭证解锁的浏览器Cookie存储库(如Edge或Chrome)却蕴含巨大价值——同时也潜藏威胁。

核心问题在于权限缺乏精细化控制。若允许代理以用户身份执行浏览器操作,就无法控制其作用于哪些Cookie或作用域。

你可能只要求它“帮我买薯片”,结果它却登录你的富达账户买了十万美元的股票。

且看他们如何设计授权模型。

谷歌通过安卓平台的开发,让Linux游戏既易于接触又具盈利潜力。

过去买不起新电脑时,我常淘些廉价机,但装上Linux和窗口管理器后性价比大幅提升

从Linux Mint起步,后来用Debian/Ubuntu,也尝试过其他系统,最终还是回归Ubuntu

不知为何,刚把Fedora升级到43版,所有通过Wine运行的游戏都崩了。下个十年再尝试Linux游戏吧。

建议重建Wine环境。或者直接用Steam。

当然该选NixOS。

一个月前开始用NixOS。

完全不懂配置,我用图形安装器装好系统,进入tty界面,安装claude-code,把配置文件推入git,接着用vibe-code搭建基础sway(现已升级为niri)环境体验操作感受。

一个月后,我的NixOS环境竟远胜于精心优化的macOS环境,如今我羞愧地只能在macOS虚拟机(UTM)或通过VNC连接桌面机使用它——只为能在床上操作。

大型语言模型真正为桌面Linux打开了大门——你可以将所有依赖项(窗口管理器、keepassxc、waybar、应用程序、nixpkgs、home-manager,甚至Linux内核等)本地git克隆,而模型能深入源代码和网络搜索为你处理事务或调试问题。而NixOS通过git-diff生成的配置文件差异,为系统运行状态提供了可视化监控层级。

若你和我一样,曾因Linux系统操作繁琐而转投macOS怀抱,或许会乐于尝试在~/nix-config目录运行NixOS + claude-code(或同类工具)。

没错,这里推荐NixOS纯属玩笑,我几乎不会向任何人建议它。但我也于一个月前转用,它简直是为LLM量身打造——让它们读取Git仓库,它们真能帮你排查问题。

不过:你 必然 会遇到问题。

尽管我喜欢NixOS(顺便说我正在用),但绝对不会推荐给新手。我可能会建议尝试Debian测试版。

我一直在等待这个时刻。微软显然不太在乎Windows,而Linux从未像现在这样准备好抢占市场份额。真是令人兴奋!

从Windows 10换成高性能配置的Ubuntu后,亲身体验到用户体验的飞跃,我感觉Linux桌面时代已近在眼前。

Linux游戏体验长期糟糕源于多重因素:

1. 数十年前的Linux缺乏“新手友好性”

2. Wine和PlayOnLinux曾是唯一选择,却问题丛生且高度依赖DirectX等Windows文件库

3. Windows垄断游戏市场

4. 3D显卡驱动长期缺失

如今Linux游戏体验超越Windows的唯一功臣,名为Valve

SteamDeck/SteamOS彻底改变了局面,整个Wine运行流程由操作系统统一管理,用户无需再手动操作。您可能只需更新Proton版本即可。这也推动了Linux平台对显卡驱动的支持优化。

Valve单枪匹马成就了Linux游戏的今日格局。我使用Mint Cinnamon Linux系统,虽非“SteamOS”,但运行Steam游戏毫无问题。

微软糟糕的决策和AI策略,正将玩家推向Linux阵营——Linux平台的帧率表现优于Windows。唯一限制是仅在Windows运行的内核级反作弊软件,但多数游戏并不采用该方案,而使用它的《使命召唤》(已死游戏)、《战地》等作品也并非大众首选。

若非Valve的推动,Linux游戏生态至今仍将如死水般沉寂。

更值得称道的是,对于仅需网页浏览、文档处理(LibreOffice)等基础操作的用户,Linux系统完全能免费满足需求。

作为2025年的电脑用户,你几乎没有理由不尝试Linux系统。不妨试试像Mint Cinnamon Linux这样优秀的选择——它对新手极其友好,浏览网页流畅,开发工作高效,游戏运行稳定,视频编辑更是堪称完美。请避开Ubuntu(他们正走向专有化)。

> 使命召唤(已死游戏)

使命召唤月活跃用户不是超过一亿吗?

除了自建的Minecraft服务器,我基本不玩多人游戏。对我而言,SteamOS(基于NixOS的Jovian系统)的体验远胜Windows。许多90年代末/2000年代初的老游戏在现代Windows上运行困难,但通过Wine或Proton都能完美运行。

过去一年Proton的表现令我震撼。几乎所有运行过的游戏都近乎完美,性能常优于Windows原生环境,更惊喜的是还能用Xbox One手柄操作。

Valve固然功不可没,但Wine开发团队的持续努力同样值得高度赞扬。Wine三十年来持续进步,每次更新都略有提升。虽然我未参与开发,但推测Wine九成以上的工作在于解决Windows系统历年涌现的各种奇葩边界案例——这往往是缓慢、枯燥且无人感激的苦差事。Valve虽投入大量精力,但他们选择改进Wine而非从零开发Proton自有其道理。

Wine的缺陷在于用户需自行判断需添加哪些库文件等操作。PlayOnLinux虽能部分自动化流程,仍需大量手动干预。

Steam Proton则彻底消除了操作痛点——只需选择运行版本,若遇问题可通过ProtonDB获取解决方案,体验堪称完美。

至于Linux平台,连模拟器都实现了前所未有的流畅运行。我在Windows上始终无法运行PS4模拟器,但在Linux上竟能同时运行PS4、X360、GameCube等多款模拟器,简直难以置信。

通过SteamOS本身也能实现相同功能:只需安装应用、选择模拟器即可启动,比我在Linux上操作简单得多。

这些观点我完全赞同。Valve确实让Linux变得更易上手,体验提升了百倍。

但必须承认功劳归功于Wine团队的付出,没有他们的努力这些成就难以实现。“站在巨人的肩膀上”之类的比喻在此再贴切不过。

确实如此,Wine甚至PlayOnLinux都创造了奇迹。在Adobe走下坡路前,人们甚至能用Wine运行Adobe Photoshop哈哈。若因任何原因需要在Linux上运行Windows软件,Wine和PlayOnLinux仍是首选方案。

一旦音乐制作工具登陆Linux,微软就完蛋了——至少对我而言。

大量VST插件已在Wine中运行,Ableton能用,Bitwig也能用…

朋友送我台跑不了Win11的旧电脑,我装了Zorin Linux。相当满意。

从初始设置到使用首周,它从未用黑暗模式诱骗或强迫我做不愿做的事。

有人用过CachyOS或Bazzite吗?我用的是Fedora KDE标准版,没碰过Arch系发行版,对Bazzite/Kinoite也不太了解。普通Fedora对我来说已经足够好用。

无论如何,看到Linux终于跨越了技术人士弃用Windows的最后一道大关——游戏兼容性,实在令人欣喜。

若追求游戏化Fedora体验,我推荐Nobaro系统,表现相当出色!

两者都是优秀选择,但若对Fedora满意,可能没有强烈的切换理由。Arch采用完全滚动更新模式,每次更新软件包时都需要你保持警惕并准备应对可能的兼容性问题。在Fedora上,你主要只需在新版本发布时做好准备。若追求所有软件包的即时更新且不愿等待,CachyOS是理想选择。若希望开启自动更新,仅在重大版本发布时关注变更,Fedora则更合适。

Bazzite作为原子发行版,其特性难以直接比较。对于仅运行Flathub软件等基础场景,它极其稳定且易于使用。若为非技术背景的家人选择Linux发行版,我会毫不犹豫推荐原子Fedora,完全确信他们能顺利完成任务而不破坏系统。但若需求更复杂,就需要做好重新学习的准备(例如使用容器进行开发),因为原子发行版与传统发行版存在重大范式转变。这并非坏事,只是需要提前做好心理准备。

我用CachyOS系统。只要你愿意调调设置,它挺好用的。虽然没玩过太多游戏,但目前没遇到问题。《城市天际线2》能流畅运行,我没什么可抱怨的。

我只在虚拟机里试过CachyOS,但打算在新装的电脑上正式安装。

从未见过成功软件公司如此竭力拒绝用户需求。人工智能始终是为解决虚构问题而存在的解决方案。

得了吧。微软可是全球前三强企业。

这肯定和近乎垄断的地位毫无关系…才怪。

同物异名罢了。

但Windows品牌正遭受重创

Win10虽堪称完美重启,但Win11的过渡期(至今仍是)疏远了大量用户

三大巨头随时可能消失,而我们多数人即使失去它们也能照常生活。

欢迎来到计算自由的世界。

我最后的Windows分区,如今只为运行Roblox而存在。当《我的世界》停止更新时,我被迫将200美元买的Windows 10专业版“升级”到11。安装11后发现,除非登录微软商店应用,否则《我的世界》根本无法运行——连Java版也不行。而在Linux系统里,至少还能运行Java版MC,其他所有我关心的游戏通过Steam都能完美运行,甚至有时体验更佳。我爱Valve。

唯一阻碍我将Linux设为主系统的游戏就是iRacing。

遗憾的是,他们拒绝(注意是拒绝而非无能为力)在EOS(原EAC)中添加支持Linux反作弊功能的标志位。技术上完全可行,但他们根本没有资源去支持另一套操作系统家族。

再加上WMR对我的Reverb G2设备简直是残忍的杀戮,可预见的未来我只能继续用Win10。

我们这些年一直强调:Linux平台的游戏体验远胜Windows,帧率更高且稳定性更佳。

不过若想玩非雷神之锤或虚幻引擎类型的游戏,你大概就只能自认倒霉了。

现在情况不同了。看吧?早说了。更快、更流畅、更少崩溃。

哦,你要微软Office?反正现在你八成用的是Office 365。所有功能都在浏览器里。界面?看起来还是一样。Edge浏览器?在Linux上崩溃率反而更低,挺奇怪的。

AutoCAD?不。依然没辙。

开源狂热分子:对…哈哈哈…没错!

说实话,我惊讶于竟耗费如此长时间,经历如此多终端用户的折磨,才让普通爱好者意识到微软(其实任何专有厂商)绝非盟友,开始认真考虑尝试Linux。但很高兴你们都来了。

Linux游戏之所以易上手,是因为开发者花了数十年绕开微软设下的障碍,对抗微软阻挠开放标准的种种手段。

这听起来不太靠谱。

时机真巧。前几天我就一拍脑门把旧笔记本格式化装了Linux。现在用Budgie桌面,体验相当顺畅。

我猜现代Linux+Steam+LLM(用于故障排查和学习)的组合,可能会吸引更多像我这样的转投者。

千万别装什么时髦的怪异发行版。我开始怀疑微软是不是在赞助这些项目,专门引诱用户跑回Windows抱怨“还没准备好投入生产”。直接装Debian就行,稳定可靠。Mint或Ubuntu也行。等搞清楚 为什么 要用那些奇葩系统再折腾。

人们想要玩游戏。让他们安装Debian稳定版不会有好结果。这些“怪异”的游戏发行版之所以受欢迎是有原因的,绝非因为它们让用户逃回Windows——恰恰相反。

还有桌面环境。微软毫不留情,Linux社区却在争论哪个按键布局最优。

对多数人而言,合理Linux发行版的秘诀在于LTS内核+最新软件包。用户普遍追求常用软件的最新版,其中往往包含新功能和大量修复。真正需要新内核的情况仅限于支持尖端硬件。

许多Arch或Fedora衍生版都完美契合这一模式。

奥卡姆剃刀式发行版跳槽者?别归咎于恶意,追逐潮流新事物就能轻松解释这一切。

《使命召唤6》和《使命召唤7》永远无法运行。它们检测TPM模块还大喊安全启动要求。简直疯了。

真好奇哪天游戏会强制要求HVCI之类的东西

是啊,猜猜动视暴雪的老板是谁?

真希望我父母能换个系统。想了解详情可以查我的评论记录,但简单来说就是Windows 11自动更新搞坏了我妈的笔记本,我不得不搞些Linux操作才救出她的文件,最后只能彻底重装系统。

身为软件从业者,我成了父母的IT救星,但对Windows的厌恶日益加深。我不断劝他们改用Zorin或Mint等系统,甚至买台Mac,他们却始终不为所动。

公平地说,最大症结在于微软Office。他们最近试过LibreOffice和在线版Office,两者都存在缺陷。而我在Linux系统上始终无法让现代版Office正常运行(除非虚拟化),因此现在我已无力说服他们转换平台。

这实在令人恼火,因为我实在厌倦处理这些问题。

不妨试试LTSC版本。父母用Windows系统,你就能省去不少麻烦。这类版本享有长期安全更新(例如Win10将持续更新至2032年),且不会接收功能更新。系统臃肿问题也得到缓解——没有应用商店、没有Cortana等组件。总体而言,维护起来轻松得多。这完全是正版Windows系统,我自己用它玩游戏,也给父母安装过。激活方式有两种:使用massgrave工具,或自行搭建激活模拟服务器(不到10分钟搞定),然后让Windows指向该服务器(只需三条命令)。

LibreOffice的不足之处具体是什么?

我父亲抱怨StarBasic与VBA差异过大,导致他不得不将大量电子表格移植过来。他还使用付费版的Mathtype进行公式编辑,即便Word能在Wine上运行,也不确定它能否在Linux中直接集成。

母亲的具体抱怨内容我记不清了,但记得确实合理,似乎和Word有关。

我很难对这些问题提出全面反驳,因为现在文档处理我完全不用所见即所得软件,所有内容都用Typst或LaTeX/Pandoc完成。这些在Linux上运行良好,但对多数人而言显然难以接受。

目前看来,唯一能让他们转投Linux的办法——虽然成功率很低——就是说服他们Winboat(注:指Windows系统)其实没问题。

自从Win10停止更新后我就转投Linux阵营了。实际体验远超预期,强烈推荐大家尝试切换。(我用的是Bazzite系统,当然还有其他选择。)